夏休みようやく終了 ― 2012/09/04 14:56

小学校と中高で、ズレて始まりズレて終わった今年の夏休み、

なんだかすべてがギリギリになってしまい、小中高生全員が宿題課題綱渡り状態。

特にうちで唯一の小学生となった次女の自由研究、ぎりぎり新学期一週間前の日曜からようやく開始。それも午後から遊ぶ約束を入れたというので(←危機感ゼロ)午前中慌てて電車に飛び乗りここに行ってきた。

東京・王子にある「紙の博物館」。

あることは前から知っていたのだが、実は一度も行ったことがなかった。王子駅北口から出て陸橋を渡り、飛鳥山公園の坂を登って児童遊園を抜けたところにある。徒歩五分もかからない。なんだこんなに近いならもっと前に行っておくんだった。元々は王子製紙の跡地で唯一焼け残った発電所の建物を使ってたらしいのだが、首都高工事のため14年前にこちらに移転したらしい。

まだ新しい、キレイな建物だった。

それほど規模は大きくなかったけど、紙のいろいろが過不足無くコンパクトにまとまってて思った以上に良かった。駆け足だったのが残念。おじさんの説明、もっと聞きたかったけど、時間無かった(泣)ごめんなさい。また今度、ゆっくり来ます。

というわけでメモもした(主に私が)。資料もゲットした(ホムペには載ってないが、これがまたお安くて中身濃くてスグレモノよ奥さん)。紙すきくんとかパピルス製作キットとか、めちゃくちゃ惹かれたが、うーんでもこういうの使っちゃうとあんまり意味ないしな!自力でやってもらお!などと子供には全然入っていない気合をなぜか親ばかりが入れてしまい、

…ちょっと後悔したのであった。だって結局やるの9割は私じゃん・・・。

さて実技はどうしたかというと、ネットで調べた「やさいでかみをつくってみよう!」をやってみた。

なんせ材料がご家庭に普通にあるものオンリー、かつ作り方もシンプルってとこが最高(時間ないし)。紙って要するに植物繊維とつなぎになるノリみたいなので出来てるから、原理的にはこれでOKなはず。

そこで割り箸と輪ゴムと網戸のアミで自作簀桁(もちろん母作)。サイズが小さければこれで十分。つかアミだけでもできる(要するに割り箸外すのがめんどくさくなった)。

なんだかすべてがギリギリになってしまい、小中高生全員が宿題課題綱渡り状態。

特にうちで唯一の小学生となった次女の自由研究、ぎりぎり新学期一週間前の日曜からようやく開始。それも午後から遊ぶ約束を入れたというので(←危機感ゼロ)午前中慌てて電車に飛び乗りここに行ってきた。

東京・王子にある「紙の博物館」。

あることは前から知っていたのだが、実は一度も行ったことがなかった。王子駅北口から出て陸橋を渡り、飛鳥山公園の坂を登って児童遊園を抜けたところにある。徒歩五分もかからない。なんだこんなに近いならもっと前に行っておくんだった。元々は王子製紙の跡地で唯一焼け残った発電所の建物を使ってたらしいのだが、首都高工事のため14年前にこちらに移転したらしい。

まだ新しい、キレイな建物だった。

それほど規模は大きくなかったけど、紙のいろいろが過不足無くコンパクトにまとまってて思った以上に良かった。駆け足だったのが残念。おじさんの説明、もっと聞きたかったけど、時間無かった(泣)ごめんなさい。また今度、ゆっくり来ます。

というわけでメモもした(主に私が)。資料もゲットした(ホムペには載ってないが、これがまたお安くて中身濃くてスグレモノよ奥さん)。紙すきくんとかパピルス製作キットとか、めちゃくちゃ惹かれたが、うーんでもこういうの使っちゃうとあんまり意味ないしな!自力でやってもらお!などと子供には全然入っていない気合をなぜか親ばかりが入れてしまい、

…ちょっと後悔したのであった。だって結局やるの9割は私じゃん・・・。

さて実技はどうしたかというと、ネットで調べた「やさいでかみをつくってみよう!」をやってみた。

なんせ材料がご家庭に普通にあるものオンリー、かつ作り方もシンプルってとこが最高(時間ないし)。紙って要するに植物繊維とつなぎになるノリみたいなので出来てるから、原理的にはこれでOKなはず。

そこで割り箸と輪ゴムと網戸のアミで自作簀桁(もちろん母作)。サイズが小さければこれで十分。つかアミだけでもできる(要するに割り箸外すのがめんどくさくなった)。

大根のしっぽ、赤ピーマンのへたとか

すりおろすべし(by次女)

水気をしっかり絞って(by次女)

片栗粉を湯で溶かしたものに混ぜくるべし(by次女)。

簀桁を水に浸し、アミにのせて表面をならす。

水気を軽くとり、アミを布の上にのせてひっくり返し、アミを外す。

一晩乾かして出来上がり。海老せんべい激似(笑)

なーんだ、カーンタン♪

と思ったら大間違い。紙屋のムスメにあるまじきことだが(笑)たったこれっぽっちの工程なのに三回失敗した。

この一連の写真は実は一回目、大失敗の巻。片栗粉がダマになってしまい、めんどくさいからいっかー!(←紙屋のムスメに以下同文)とそのままやったら一応固まった。固まったが、乾いたら見事バラバラに(泣)。

二回目は板に貼ってみたが、量が少なすぎて剥がせなくなり、これも失敗。

三回目、片栗粉の量を大幅に増やしてやってみたら、やっとこのような海老せんべいもどきに。ただしこれも時間が経つとともにひび割れが酷くなり、紙としては到底使い物になりませんでした。

母の感想:ネリって大事なのね(いまさらいうな)。

ちなみに次女の感想:

「最初は簡単かと思ったけど意外に難しかった。紙を作るというのは、昔からたくさんの人がいろいろ試してできたことなんだなあと思いました」

をを、まさに正論!

てことで名実ともに夏休みミッション完了。おあとはよろしかったようで。

しかし来年はもちょっとマシなものを作ろうね(自戒)。

と思ったら大間違い。紙屋のムスメにあるまじきことだが(笑)たったこれっぽっちの工程なのに三回失敗した。

この一連の写真は実は一回目、大失敗の巻。片栗粉がダマになってしまい、めんどくさいからいっかー!(←紙屋のムスメに以下同文)とそのままやったら一応固まった。固まったが、乾いたら見事バラバラに(泣)。

二回目は板に貼ってみたが、量が少なすぎて剥がせなくなり、これも失敗。

三回目、片栗粉の量を大幅に増やしてやってみたら、やっとこのような海老せんべいもどきに。ただしこれも時間が経つとともにひび割れが酷くなり、紙としては到底使い物になりませんでした。

母の感想:ネリって大事なのね(いまさらいうな)。

ちなみに次女の感想:

「最初は簡単かと思ったけど意外に難しかった。紙を作るというのは、昔からたくさんの人がいろいろ試してできたことなんだなあと思いました」

をを、まさに正論!

てことで名実ともに夏休みミッション完了。おあとはよろしかったようで。

しかし来年はもちょっとマシなものを作ろうね(自戒)。

強さの秘密 ― 2012/09/15 16:46

和紙の強さ・さらに補強するいろいろな技について、これからちょっぴり勉強してみる。ひとまず再度油団の画像投下。これが100年近く前の敷物だとはとても思えません。カーペットじゃないんですよ奥さん、紙なのよこれ。

以下

【和紙の手帖】全国手すき和紙連合会発行:よりちょこちょこと引用

「和紙はなぜ洋紙より永く保存できるのでしょうか」

・日本最古の紙は大宝二年(702年)の日付のある美濃、筑前、豊前で作られた戸籍に使われた紙(正倉院にある)。

・それに対して、19世紀中頃から普及した機械生産による洋紙は傷みがはげしく、貸し出せば補修もできないほど劣化がすすんでいる

【和紙の手帖】全国手すき和紙連合会発行:よりちょこちょこと引用

「和紙はなぜ洋紙より永く保存できるのでしょうか」

・日本最古の紙は大宝二年(702年)の日付のある美濃、筑前、豊前で作られた戸籍に使われた紙(正倉院にある)。

・それに対して、19世紀中頃から普及した機械生産による洋紙は傷みがはげしく、貸し出せば補修もできないほど劣化がすすんでいる

そう。

和紙はなんと、うまくつくって保存すれば千年以上の寿命を誇る超・丈夫で長生きな紙なのでした。すごすぎです。

洋紙と和紙、植物由来という点では同じなのですが、ではどこに違いが?

そもそも強い紙とは、どのようなものを言うのでしょうか。

植物体の主成分は

セルロース

ヘミセルロース

リグニン

などなど。

この中のリグニン、紙の保存性においてはちょっと邪魔者のようです。

親水性が高い(水に馴染みやすい)ゆえに紙を弱くし、光や酸素からの影響を受けて変質しやすい。つまりこのリグニンが少ないほど保存に適しているといえます。

また、紙の繊維は重合度が高く、結晶化度の高いものほど長持ちするものだと言われています。

重合度が高い=構成単位の繰り返し(ユニット)の数が高い、つまり分子量が多い

結晶化度が高い=結晶領域の割合が高い、強く結合している場所が多い

えーとわかったようなわからないような(化学苦手 笑)

つまり強い結合体がたくさん、これまた強く繋がってて、その強く繋がってる領域が広いので強いってことでしょうか(たぶん)。あやふやな説明で申し訳ありませんが、確かなのはこういう強力な結合体を作ってしまう「自然の力」が本当に凄い、ということです。

さて先ほどの19世紀中頃に作られた洋紙の劣化理由。この頃の洋紙の原料は木材をまるっと砕いて作る砕木パルプを使っていたため、繊維が粉砕されて傷んだところにリグニンが作用して劣化を進ませたようです(今はこのリグニンを取り除く処理を行なっている)。

これに対し、伝統的な手漉き和紙に使われる楮や雁皮などの靭皮繊維は、もともとリグニンが少ない。さらにその少ないリグニンを除くのに、草木の灰や消石灰などを使ってゆるやかに処理するため繊維を傷めない。ようは植物体が本来持つ強さを、人の知恵が補強した形。いわば人と自然のコラボ作品といってもいいかも。しかも千年以上も前に、ですよ。うーん素晴らしい。

ところで私、何でも自然が一番イイ!とは全然まったく思っておりません。洋紙の工法も、現在では大変素晴らしい技術です。何と言っても全世界に普及しているスーパーヒット工業製品。上質で使いやすい・扱いやすい紙を廉価で手に入れることが可能な現在の状態を作ったのもまた、沢山の人のたゆみない努力と英知であります。

では今、このような世の中において、手間暇かかる手漉き和紙をつくる意味とは何なのでしょう?

自然は本来、怖いものです。圧倒的な美しさと気高さをもつ反面、圧倒的な恐怖と残酷をも与える。だからこそ自然災害の多い日本では、自然を神となぞらえて、畏敬する対象としてきたのでしょう。絶対に敵わない相手に真っ向勝負を挑むのではなく、受け容れる。畏れかしこみ、ひたすら謙虚に、しかし卑屈にはならず、時にはその途方も無い力を借り、鎮めるべきところは鎮め、うまくつきあってきた。今も日本と日本人の中に生きているその在り方を「伝統」と呼ぶならば、伝統的工法で紙を漉く、その行為そのものが伝統を「実行」することといってもいいのではないでしょうか。

紙、というのは元々「神」なのでは、と別の記事でも言いましたが、やっぱりそうなのかも。自然から学んだ、お借りした技をつかうとき、その技に触れるとき、その技がどういう仕組なのかを考えるとき、人は「自然=神」の本質といっとき繋がることが出来るのかもしれない。そうであるならば「伝統的工法の手漉き和紙」は、日本という国を形作る上での大切な要素のひとつといえます。

あれ、油団のこと全然買いてない・・・和紙の秘密シリーズまだまだ(不定期に)続きます。

これに対し、伝統的な手漉き和紙に使われる楮や雁皮などの靭皮繊維は、もともとリグニンが少ない。さらにその少ないリグニンを除くのに、草木の灰や消石灰などを使ってゆるやかに処理するため繊維を傷めない。ようは植物体が本来持つ強さを、人の知恵が補強した形。いわば人と自然のコラボ作品といってもいいかも。しかも千年以上も前に、ですよ。うーん素晴らしい。

ところで私、何でも自然が一番イイ!とは全然まったく思っておりません。洋紙の工法も、現在では大変素晴らしい技術です。何と言っても全世界に普及しているスーパーヒット工業製品。上質で使いやすい・扱いやすい紙を廉価で手に入れることが可能な現在の状態を作ったのもまた、沢山の人のたゆみない努力と英知であります。

では今、このような世の中において、手間暇かかる手漉き和紙をつくる意味とは何なのでしょう?

自然は本来、怖いものです。圧倒的な美しさと気高さをもつ反面、圧倒的な恐怖と残酷をも与える。だからこそ自然災害の多い日本では、自然を神となぞらえて、畏敬する対象としてきたのでしょう。絶対に敵わない相手に真っ向勝負を挑むのではなく、受け容れる。畏れかしこみ、ひたすら謙虚に、しかし卑屈にはならず、時にはその途方も無い力を借り、鎮めるべきところは鎮め、うまくつきあってきた。今も日本と日本人の中に生きているその在り方を「伝統」と呼ぶならば、伝統的工法で紙を漉く、その行為そのものが伝統を「実行」することといってもいいのではないでしょうか。

紙、というのは元々「神」なのでは、と別の記事でも言いましたが、やっぱりそうなのかも。自然から学んだ、お借りした技をつかうとき、その技に触れるとき、その技がどういう仕組なのかを考えるとき、人は「自然=神」の本質といっとき繋がることが出来るのかもしれない。そうであるならば「伝統的工法の手漉き和紙」は、日本という国を形作る上での大切な要素のひとつといえます。

あれ、油団のこと全然買いてない・・・和紙の秘密シリーズまだまだ(不定期に)続きます。

強さの秘密 2 ― 2012/09/25 11:47

さて話は油団に戻ります。何かこのごろご縁があるようで、私の両親が日本唯一となった油団の製造元にいろいろとお話を伺ったそうな。伝え聞きですがその内容も今回ちょっと入れてます。

油団とは、和紙を何枚か貼りあわせた上に荏胡麻油を塗った敷物。と、こう書いてしまうと、ありふれた、何処にでも売っているようなものと思ってしまいますが。

油団は違う。本当に違う。

高温多湿な日本の夏には、植物由来の素材でできている敷物がやっぱり合っていて、現在私の家(マンション)でも竹のマットを使っている。子ども三人大きくなったとはいえ、何かこぼしても汚れてもさっとひと拭き、千切れてきたり傷んできたら処分して買い換え、というお手軽さは魅力。

そんな一般庶民のわたくしですが、それでもあえていう。油団ほしい。高くてもほしい。マンションでメンテできるか不安ではあるが、でもでもほしいー(叫)。

油団は、い草、竹、籐、いずれの素材よりずっと優れています。この良さは、どんなに言葉を尽くしても伝わらない。それがすごくもどかしい。夏障子の入った、風のよく通る部屋に敷かれた油団のうえに、裸足で乗ってみるとわかる。

油団とは、和紙を何枚か貼りあわせた上に荏胡麻油を塗った敷物。と、こう書いてしまうと、ありふれた、何処にでも売っているようなものと思ってしまいますが。

油団は違う。本当に違う。

高温多湿な日本の夏には、植物由来の素材でできている敷物がやっぱり合っていて、現在私の家(マンション)でも竹のマットを使っている。子ども三人大きくなったとはいえ、何かこぼしても汚れてもさっとひと拭き、千切れてきたり傷んできたら処分して買い換え、というお手軽さは魅力。

そんな一般庶民のわたくしですが、それでもあえていう。油団ほしい。高くてもほしい。マンションでメンテできるか不安ではあるが、でもでもほしいー(叫)。

油団は、い草、竹、籐、いずれの素材よりずっと優れています。この良さは、どんなに言葉を尽くしても伝わらない。それがすごくもどかしい。夏障子の入った、風のよく通る部屋に敷かれた油団のうえに、裸足で乗ってみるとわかる。

い草や竹のようにあらく編まれた敷物の感触ももちろん心地良いけれど、触れた足の熱がすぐ隙間を埋めてしまう。すぐ発散するとはいえ、ちょっとじっとしているとすぐその下に熱はこもる。

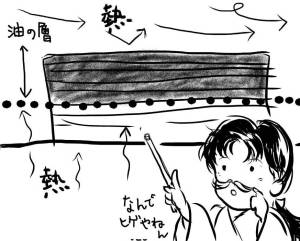

油団の表面はつるんとしていて、ずっと座っていてもさらりとしている。油団を作る際に塗られる荏胡麻油は、幾枚も重ねた紙に染み込んでいくが、一定の場所でとどまるよう量が計算されている。これで油の染み込んだ層と、和紙の層ができる。油の層は吹く風で大方の熱を飛ばし、なお吸収された残りの熱は紙の層にとどまるため、驚異的なヒンヤリ感が長続きするわけだ。

油団の表面はつるんとしていて、ずっと座っていてもさらりとしている。油団を作る際に塗られる荏胡麻油は、幾枚も重ねた紙に染み込んでいくが、一定の場所でとどまるよう量が計算されている。これで油の染み込んだ層と、和紙の層ができる。油の層は吹く風で大方の熱を飛ばし、なお吸収された残りの熱は紙の層にとどまるため、驚異的なヒンヤリ感が長続きするわけだ。

もうその気持ちいいことといったら。

踊りだしたくなるほどである。

(というわけでかわかみひめちゃん踊ります)

踊りだしたくなるほどである。

(というわけでかわかみひめちゃん踊ります)

もうひとつの利点。油団はうまく手入れして保存すれば、何十年も使える。実家の油団は百年ものだ。もはやお宝である。い草や竹や籐も、ものによるとはいうものの、やはり手軽に買える安いものは保って3,4年といったところ。機能的にみても保存性をみても、雲泥の差だ。

とはいえ住宅事情により保管場所が確保できない家庭も多いだろうし、メーカーとしては買い替えが多いほうが当然利益は出る。襖紙もそうだが、保存性が高いほうが商業的にはむしろマイナスに働く場合もあるのだ。悲しいことではあるが。

しかしこのような日本独自の技術が時とともに消えて行くのは、いかにももったいない。だからといって、早く安くお手軽に、という流れの中に放り込むのはもっともったいない。というかそれでは意味がなくなる。ならばどうするか。

伝統的な工法に、現代の英知を加え、さらなる工業化をはかる。大量生産を目指すわけではない。むしろ規模は小さくていい。ただ同種業者で連携の必要はある。伝統工芸の技を守り、生業として成り立たせるにはどのような形が最適なのかを追究する。

かつて私の祖父が、東京で最新設備の製紙工場を見て回り、帰郷して見事紙漉きを事業化したように。大田区の町工場が、規模は小さいながらそれぞれの得意分野を活かし、一致団結で生き残りをはかっているように。

伝統的な工法でつくった和紙を素材とする「油団」がその鍵となるのでは・・・などと個人的には思っていたりする。

まだまだ不定期に続く。

とはいえ住宅事情により保管場所が確保できない家庭も多いだろうし、メーカーとしては買い替えが多いほうが当然利益は出る。襖紙もそうだが、保存性が高いほうが商業的にはむしろマイナスに働く場合もあるのだ。悲しいことではあるが。

しかしこのような日本独自の技術が時とともに消えて行くのは、いかにももったいない。だからといって、早く安くお手軽に、という流れの中に放り込むのはもっともったいない。というかそれでは意味がなくなる。ならばどうするか。

伝統的な工法に、現代の英知を加え、さらなる工業化をはかる。大量生産を目指すわけではない。むしろ規模は小さくていい。ただ同種業者で連携の必要はある。伝統工芸の技を守り、生業として成り立たせるにはどのような形が最適なのかを追究する。

かつて私の祖父が、東京で最新設備の製紙工場を見て回り、帰郷して見事紙漉きを事業化したように。大田区の町工場が、規模は小さいながらそれぞれの得意分野を活かし、一致団結で生き残りをはかっているように。

伝統的な工法でつくった和紙を素材とする「油団」がその鍵となるのでは・・・などと個人的には思っていたりする。

まだまだ不定期に続く。

最近のコメント