大ふすま展 一 ― 2019/09/09 13:08

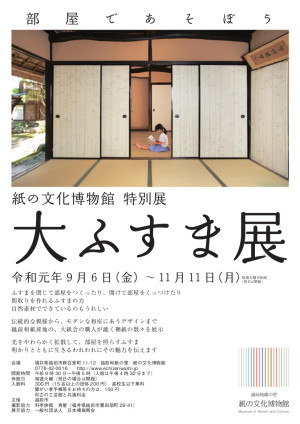

さて、ついに始まりました「大ふすま展」。

母の夏休み~♪とばかりに

行ってまいりました!

9/6(金)、案外混んでいた北陸新幹線、いつも混んでる金沢で乗り換え、サンダーバードで武生下車。折しもフェーン現象による猛暑の越前和紙の里。

東大襖クラブの張替実演の会場、卯立の工芸館です。

いつもは紙漉き実演などしている所のせいか、空調のおかげばかりではない涼やかさ。紙と木の匂いがします。

この時は午後、メンバーはお昼休憩中でした。広い和室に置かれた張替のお道具たち。

午前中は外国人のお客様が大勢みえて、英語で襖のご説明などしたそうです。さすが!

午後の部の準備をする部員さんたち。

「襖クラブの特徴として、基本持ち帰りはせず、依頼されたお宅にお邪魔して、そこで全部作業します。なので押し入れがあけっぱなしのまま数日…ということはありません」「ごく普通の、食卓用テーブルがあればそこで作業できます」などなど、集まったギャラリーに向け熱く語る。

それなりに人が増えてきたので、母と私はひとまず和紙の文化博物館へGO。

まずは一階奥、一歩入ればそこは…

襖、襖また襖、

襖だらけ。

これだけたくさんの襖が一堂に会する場は、なかなかないですよ奥さん。

木を組み立て、畳を敷いてつくる和の空間。

ただ仕切ってあるだけなのに、何故か落ち着くのはどうしてだろう?

シンプルでやさしい色と柄も

大胆な墨流し柄も

シックな色と柄も

みんなちがってみんないい、襖の世界。

榮子さんの力作、超巨大絞りを再度堪能しつつ、やや後ろ髪を引かれながら

二階の展示室へ。お目当てはやはり榮子さんのこの大作!

数十年前につくった藤の花、再度チャレンジし見事に完成させた83歳。貼り付けるのではなく、描くのでもない、紙漉き独特の手法のみを用いてつくる美術工芸。この微妙な色づかい、多くの方に観て貰いたい!

ここもまた襖の世界。

大胆な構図と色づかい、これも日本の粋。

昔と今がまじりあう中、

長田製紙所が展示したのは古典柄、

絞りと。

山と。

雲と。

墨流し。

襖というのは、毎日暮らす家の中にあるものだから、その存在を実感することが殆どないのだけれど。

この定型の枠に括られた中には、間違いなく別の世界が在る。日本古来の美意識に充たされた世界。

二につづきます。

大ふすま展 二 ― 2019/09/11 09:55

さて9/7(土)、午後のメインは、

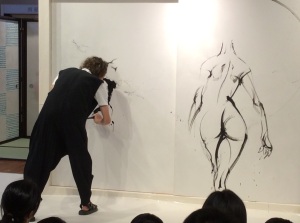

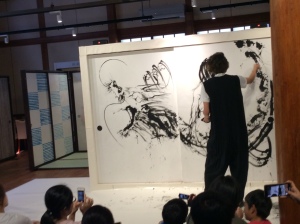

墨絵アーティスト・西元祐貴さんのライブ・ペインティング@紙の文化博物館。

兄の和紙をお使いいただいていることは知っていたし、浦和伊勢丹の展示を観に行ったこともあるけれど、ライブはこれが初。最初に言いますが、期待を遙かに超えたすばらしさでございました。観られて本当に良かった!

兄挨拶、司会者からの紹介のあと、すっと登場して、すっと描き始めた西元さん。とても静かな始まりでした。

真っ白な襖に、世界が描きこまれていく。

さらさらと音が聴こえそうな。

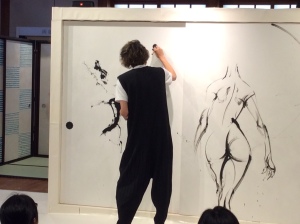

こうして改めて画像をみていくと、西元さんの内面だけでない、外にあるものまでも襖の内に取り込まれているようです。

線の一本一本、墨の一滴一滴が、其処に置かれることが必然とでもいいたげに振る舞っている。

形のないものを形にしていく作業は、そうとうの集中力と胆力を必要とするでしょうに、その筆致はあくまで軽やかで止まることがありません。

何だろうこの静けさは。音楽は鳴っているのに。

子供の頃、ひとり一心に何かを描いていたときのような、混じりけのない気持ちに似ている。

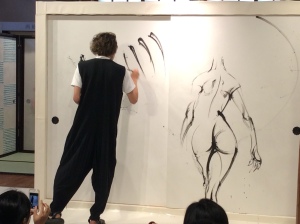

ドン!と大きな音がするほどの大胆な筆さばき。これほどの強さを難なく受けとめる越前和紙、流石でございます。

(本襖だと凹むかも。板張りでよかった)

沢山いた子供たちも誰一人騒ぐことなく、釘づけ。

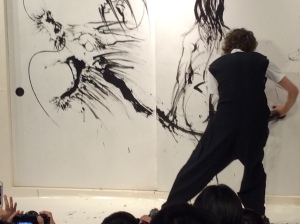

静かに完成。

西元さんが天を仰ぐ画像、偶然に撮れたのだけど、この絵面はまさに

天から下りてきた龍と女神。

ご自身が後に語られましたが、イメージの中にあったのは、前日に滋賀で観た十一面観音だといいます。それを川上御前の姿に映したと。川上御前のまします大瀧神社にも、実は十一面観音がおられます。龍はその紙漉きに欠かせない水の神の化身でもある。本人の認識を超えたところで、いくつもの存在が重なり合い共鳴して、次々とその筆の先に流れ込んできたのではないだろうか。

artの語源はラテン語のars、ギリシャ語のテクネーに相当し、本来は自然に対置される人間の「技」や「技術」を意味する言葉であったといいます(※)。

何かを呼び、招き、それを形にする人をアーティストとするならば、西元さんはまさにそういう能力を持つ一人。

この小さな和紙の里に、目には見えないがたしかに存在するものを、この地で漉かれた紙の上に降臨させる、一種の儀式をみていたような十五分間。善きものを見せていただき、ありがとうございました。

なおこの墨絵は、「大ふすま展」の会期中(~11/11)紙の文化博物館にて展示されるとのこと。皆さま是非ぜひご覧になってくださいませ。

※引用「芸術と技術」山下太郎のラテン語入門より

西元祐貴公式サイトはこちら

最近のコメント